Mekanisme dan Deskripsi Visi Prodi Ilmu Pemerintahan

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dilakukan oleh pimpinan program studi (Ketua Program Studi) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan dimintakan pendapat dan tanggapannya, serta memberikan masukan terhadap rancangan visi, misi, dan nilai – nilai organisasi, melalui berbagai bentuk kegiatan, sebagai berikut;

- Rancangan visi, misi dan nilai – nilai organisasi dibuat melalui pembentukan tim

- Tracer study. Kegiatan ini merupakan kegiatan survei atas perkembangan proses dan hasil akademik di prodi. Kegiatan survei dilakukan melalui online kepada para alumni prodi ilmu pemerintahan. Masukan – masukan informasi dari survei tersebut sebagai data yang menginformasikan kecenderungan – kecenderungan perubahan dilingkungan eksternal (Pencermatan Lingkungan Eksternal/PLE) yang berpengaruh terhadap keadaan internal (Pencermatan Lingkungan Internal/PLI) yang menghasilkan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) dan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI). Mencermati lingkungan yang strategik tersebut menggunakan metode analisis Hasil analisis data tersebut dapat menjadi sumber informasi realistik untuk membangun visi masa depan prodi. Kegiatan tracer study yang dilakukan setahun sekali menjadi masukan untuk merevisi visi misi.

- Seminar dan lokakarya kurikulum. Melalui seminar dan lokakarya kurikulum diperoleh masukan – masukan dari pemangku kepentingan diatas untuk perbaikan visi misi yang dirancang oleh tim adhoc. Seminar dan lokakarya kurikulum telah dilakukan sebanyak dua kali dalam dua tahun.

- Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan. Rapat pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan masukan – masukan dari dosen-dosen dan pihak pimpinan fakultas terhadap visi misi yang dirancang oleh tim adhoc. Pada rapat berikutnya dirumuskan visi misi program studi.

- Kegiatan analisa data sekunder terhadap visi misi fakultas dan universitas. Hasil analisis kegiatan ini menjadi rujukan untuk terbangunnya koneksi antara rancangan visi misi prodi dengan visi misi fakultas dan universitas.

- Perubahan visi misi dalam kondisi tertentu mengikuti berbagai kegiatan diatas diharapkan menghasilkan keluaran (output) yang mengikuti arus dinamika dan perubahan faktor Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) dan faktor Pencermatan Lingkungan Internal (PLI). Indikator keluaran (output) yang diharapkan terjadi peningkatan dan perbaikan adalah Profil Lulusan yang sesuai dengan kebutuhan ketersediaan lapangan kerja, Perbaikan Proses Belajar Mengajar (PBM), Hasil Penelitian yang dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mengacu pada hasil kajian dalam PBM dan PkM.

Deskripsi penjelasan kegiatan – kegiatan dalam proses penyusunan visi misi tersebut ditampilkan dalam bentuk skema dibawah ini.

sehingga disusunlah suatu rumusan Visi Prodi Pemerintahan, yaitu: “Terwujudnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Unggul, Berkualitas dan Terkemuka Di Kawasan Timur Indonesia.”

Perkembangan keilmuan (science and technology) saat ini maju begitu pesat, untuk itu suatu disiplin ilmu dalam hal ini ilmu pemerintahan berpacu mengikuti perkembangan tersebut melalui suatu wadah pengembangan keilmuan yang mumpuni. Suatu program studi (prodi) merupakan wadah dimaksud, yaitu institusi terbawah dari suatu universitas tempat diolahnya suatu ilmu diajarkan (learning process of knowledge, transfer of knowledge, information of knowledge), suatu ilmu didialogkan (dialogue of knowledge), diwacanakan (discourse of knowledge) dan suatu ilmu diaplikasikan (pengabdian) kepada kehidupan manusia. Wadah ini perlu dikombinasikan dengan aspek lainnya untuk terciptanya model pengembangan keilmuan ilmu pemerintahan.

Modelling dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up. Melalui pendekatan top-down, model didapatkan dengan merunut sejumlah keniscayaan yang dari telaah normatif bagi pengembangan suatu ilmu, yaitu aspek filosofis ilmu dan aspek kelembagaan (Tri Dharma Perguruan Tinggi), sedangkan melalui pendekatan bottom-up model dirumuskan berdasarkan pengamatan terhadap praktik-praktik nyata (telaah empirik) untuk kepentingan pengembangan yang berlangsung selama ini.

Skema 1

Kombinasi Top-Down dengan Bottom-Up dalam Modelling Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Pada tahap pertama (1), adalah melakukan tahap Telaah Normatif, yaitu telaah dua sisi berganda, yaitu telaah aspek filosofis ilmu dan telaah aspek kelembagaan (Tri Dhrama Perguruan Tinggi). Pada telaah aspek filosofis ilmu, pengembangan keilmuan apapun termasuk ilmu pemerintahan memerlukan aspek filosofis keilmuan yang mapan.

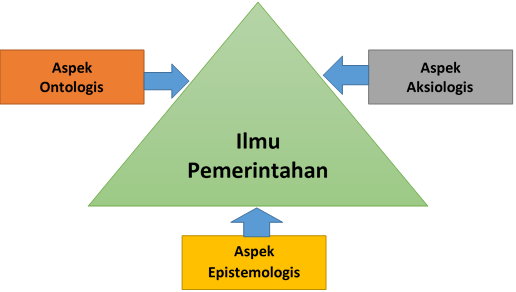

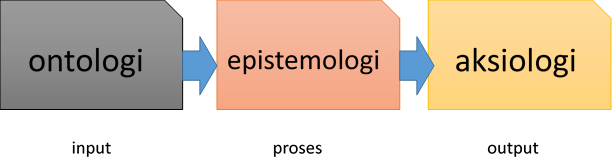

Terdapat kaidah filosofis standar bagi suatu keilmuan, dimana ada 3 (tiga) landasan filosofi ilmu, yaitu: ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan aksiologi ilmu

Skema 2

Keterkaitan Tiga Kaidah Pengembangan Ilmu

A. Ontologi Ilmu Pemerintahan

Ontologi merupakan salah satu di antara penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno di alam pikiran Yunani. Dalam persoalan ontologis orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada (wujud) ini? Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan, yaitu:

- Kenyatan yang berupa materi (kebendaan), yang dibicarakan oleh Kosmologi

- Kenyataan yang berupa rohani (kejiwaan), yang dibicarakan oleh Teologi dan Psikologi

Christin Wolff (1679-1757) menjelaskan yang dimaksud dengan Kosmologi, adalah cabang filsafat yg secara khusus membicarakan tentang alam semesta, Teologi adalah cabang filsafat yg secara khusus membicarakan tentang Tuhan, Sang Pencipta, dan Psikologi adalah cabang filsafat yg secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Ketiga cabang filsafat ini disebut sebagai metafisika khusus. Sedangkan, metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi, adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada.

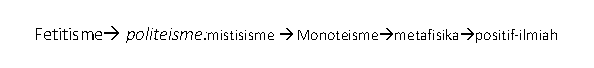

Tahap teologis merupakan periode yang paling lama dalam sejarah manusia, dan Comte membaginya ke dalam periode (a) fetitisme (Fetichism), (b) politeisme, dan (c) monotiesme. Pada tahapan teologis menjadi ciri utama sebelum tahun 1300 M. Tahap teologi bersifat melekatkan manusia kepada selain manusia seperti alam atau apa yang ada dibaliknya (kosmologi). Pada zaman ini atau tahap ini sesesorang mengarahkan rohnya pada hakikat batiniah segala sesuatu, kepada sebab pertama, dan tujuan terakhir segala sesuatu. Menurutnya benda-benda pada tahap ini merupakan magis di benda-benda tertentu, ini adalah tahap teologis yang paling primitif yang disebut fetich.

Menurut Comte manusia pada setiap tempat dimulai dengan menjadi fetich–penyembah dan kanibal, yang mana masih banyak di antara kita menyangkal hal itu, kita harus mengakui adanya kebanggaan kolektif dalam kemajuan manusia yang telah membawa kita ke dalam suatu bentuk kehidupan bernegara (berpemerintahan) sekarang ini yang lebih tinggi komparasinya, sementara makhluk yang kurang mulia diberkahi selain manusia akan bervegetasi ke kondisi aslinya yang menyedihkan saat ini.

Comte menjelaskan perbedaan kemampuan antara binatang dan manusia dalam mengangkat dirinya dari kegelapan primitif. Pada manusia, dengan fetich, manusia mendapatkan inspirasi atau gagasan untuk memperbaiki hidupnya, dari membuat alat-alat pertanian, seperti alat bajak, membuat irigasi, melatih kuda, onta, anjing untuk berburu, kereta/pedati untuk alat transportasi dan angkut barang, sampai dengan mengorganisasi diri dan masyarakatnya dalam kehidupan yang kemudian dikenal dengan negara (state). Jadi, fetich tidak hanya terbatas pada pengertian “jimat” dalam arti ritus magic, tetapi lebih luas dari pengertian tersebut. Sedangkan, pada binatang tidak memiliki kemampuan intelektual untuk pengembangan dengan cara fetich.

Proses penyerapan “ fetitisme ” ke dalam politeisme memasuki ruang konsep yang dinamakan Mistisisme. Kamus Oxford Universal (ms. 1306) mendefinisikan perkataan Mistisisme sebagai “pendapat-pendapat, kecenderungan mental atau tabiat pemikiran dan perasaan, sifat-sifat mistik; kepercayaan kepada kebarangkalian pergabungan dengan bentuk-bentuk Keilahian dengan cara kontemplasi estetik; kepercayaan kepada intuisi spiritual sebagai kaedah untuk mendapatkan pengetahuan tentang misteri-misteri yang tidak dapat dicapai oleh pemahaman.” Dalam pengertian yang negatif ianya diaplikasikan kepada apa sahaja kepercayaan keagamaan yang berhubungan dengan khayalan sendiri dan kekeliruan fikiran atau teori-teori yang berunsurkan falsafah dan saintifik yang mana melibatkan kualiti-kualiti pemujaan atau agen-agen yang misteri yang tidak boleh dinyatakan dengan rasional. (http://www.logon.org dan http://www.ccg.org).

Pada dasarnya, mistisisme dimulakan oleh orang Kasdim, mereka menyebarkan melalui orang Aryan dan sumber-sumber di mana J Burnet (Early Greek Philosophy, Edisi ke-4, London, 1958, ms. 81 dan seterusnya) merujuknya sebagai Scythian yang tidak dipastikan memasuki Eropah dan timur ke dalam India. Golongan Hyperborean di Danube memberi efek kepada agama Greek dan memaksa reaksi keagamaan terhadap Kitaran Kelahiran orang Kasdim. Magi di India berasal dari Medes, satu kasta imam, dan mereka menduduki Babilon bersama dengan orang Persia. Mereka adalah orang Shamanis nomad, yang telah berkembang dari Animisme Babilon yang baru ke dalam bentuk Shamanisme Animistik. Mereka memperolahi agama yang berpusat kepada agama misteri dari Mithras dan Anahita kepada Babilon (http://www.logon.org dan http://www.ccg.org).

Beberapa tuhan-tuhan yang utama adalah Indra, Varuna, Agni dan Soma. Wolpert mempertimbangkan bahwa Indra mungkin merupakan ketua besar yang pertama dalam penawanan suku Aryan. Indra adalah tuhan yang telah mengalahkan “iblis Vritra, di mana tubuhnya yang tidak mempunyai anggota badan menutupi semua ciptaan” (ibid. ms. 33). Indra bersama dengan senjatanya yang “kuat dan mematikan” yaitu kilat halilintar, telah menembusi selubung gelap iblis dan melepaskan fajar. Justru, dia disamakan dengan Mithras (atau Apollo di Yunani), dewa golongan Chaldean yang diperkenalkan dari padang rumput ke dalam India oleh suku Aryan.

Tahap teologis selanjutnya adalah Monoteisme, manusia mulai meyakini adanya kekuatan tunggal-absolut dibalik semua gejala tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, etnografi dan antropologi akan mengklasifikasikan beberapa artefak agama monoteistik sebagai jimat (fetich). Sebagai contoh, Salib Suci (Holy Cross) dan “tanda persekutuan” (host disucikan) yang ditemukan dalam beberapa bentuk agama Kristen (agama monoteistik), yang di sini dianggap sebagai contoh fetisisme. Tasbih (agama Islam) juga contoh suatu Fetich.

Ketika tahapan teologis ini—dari fetich ke politisme ke monotisme, evolosi selanjutnya adalah memasuki tahapan metafisika, seperti yang dijelaskan oleh Christin Wolff di atas. Pada tahapan inilah Comte menjalani kehidupannya berhadapan dengan para filosof pencerahan dengan filsafat negatif dan destruktif yang masih bergelut dengan khayalan-khayalan metafisika. Keadaan itu membawa Comte—memberontak—mengembangkan tahapan metode berpikir baru yang kita kenal dan kita gunakan saat ini, yaitu positif-ilmiah, yang mendapatkan inspirasi kelanjutan dari dan masih bermuatan fetich (sebagai: kepercayaan (trust), trademark, idol (berhala), simbol, scince, teknologi, dsb).

Pada tataran positif-ilmiah ini tidak terlepas dari tahapan metafisika umum yang disebut juga dengan ontologi itu sendiri, dimana istilah (term) ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 M, untuk menamai teori tentang hakikat yg ada yang bersifat metafisis.

Ontologi adalah yang mempertanyakan obyek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud/eksistensi (keberadaan) yang hakiki dari obyek tersebut, bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan. Ontologi dalam definisi Aristoteles (Gie, 1977), adalah pembahasan tentang hal ada sebagai ada (hal ada sebagai demikian) mengalami perubahan yang dalam, sehubungan dengan obyeknya, atau Teori atau studi tentang being/wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas.

Berdasarkan definisi di atas, Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab:

- Tentang “apa” (what) (yaitu tentang “apa” (wujud) dirinya (ilmu) atau objeknya ilmu, yang menurut Aristoteles merupakan “filsafat pertama” (the first philosophy), dan

- Tentang “apa” (what) hakikat (substansi/ esensi) benda (thing)/obyek tersebut yang dinamakan ilmu (misalnya, ilmu pemerintahan).

- bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan

Ad.1. Setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu:

- Objek material (adalah sesuatu -‘thing’/objek yang dijadikan sasaran penyelidikan) yang sering dipahami dengan istilah locus. Obyek material ini bersifat umum/global) yang disebut juga sebagai subject matter (pokok persoalan). Objek material adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan (materi) pembicaraan atau Objek material adalah objek yang di jadikan sasaran menyelidiki oleh suatu ilmu, atau objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Objek material (locus) ilmu pemerintahan, adalah:

- Negara (sama seperti disiplin ilmu adm negara, Hukum Tata Negara (HTN), ilmu negara, ilmu politik), yaitu sebagai objek material umum ilmu pemerintahan; Misalnya, bentuk & sifat negara (dibicarakan dalam ilmu negara); perilaku negara (ilmu politik), dsb.

- Pemerintah, adalah sebagai objek material khusus ilmu pemerintahan; Misalnya, dipelajari bentuk & sistem pemerintahan.

- Bagian dari negara/pemerintah (negara bagian, provinsi, pem.kabupaten, pem-an kecamatan, pem-an desa/kelurahan atau istilah lain yang setingkatnya), yaitu sebagai objek material ilmu pemerintahan daerah.

- Objek formal (metode untuk memahami objek material tersebut) yang sering dipahami dengan istilah focus atau focus of interst atau sering juga dikenal umum dengan istilah paradigma. Objek formal (focus) ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen),termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.

Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha, yaitu melewati beberapa fase atau tahapan, yaitu:

- Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada pada masa itu, sehingga pada tahap ini, gejala pemerintahan dipelajari sebagai bagian disiplin ilmu yang bersangkutan.

- Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin ilmu yang bersangkutan.

- Tahap ketiga, lahirlah disiplin ilmu pemerintahan eliktrik yang disebut juga ilmu Pemerintahan generasi pertama.

- Tahap keempat lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri dan didukung oleh metodologi, atau disebut juga ilmu Pemerintahan Generasi kedua.

- Tahap kelima kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh terbentuknya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya atau disebut juga ilmu Pemerintahan generasi ketiga.

Ad.2. Hakikat (Substansi) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. (Kencana, 2001:47). Wasistiono (2002:5) melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara ( pemerintah ) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan. Meminjam pemikiran Ndraha (2000), dengan melihat gejala-gejala sosial senantiasa terdapat dalam sebuah masyarakat, jika seorang atau suatu kelompok kita jadikan variabel X dan orang atau kelompok lain kita jadikan variabel Y. Jika X disebut pemerintah ( P ) dan Y yang diperintah ( YD ), maka hubungan antara P dan YD telah terjadi suatu kegiatan yang disebut pemerintahan atau peristiwa, gejala-gejala pemerintahan. Pengkajian terhadap peristiwa atau gejala-gejala pemerintahan yang terjadi baik sekali lalu maupun berulang telah menjadi sumber bahan konstruksi ilmu pemerintahan.

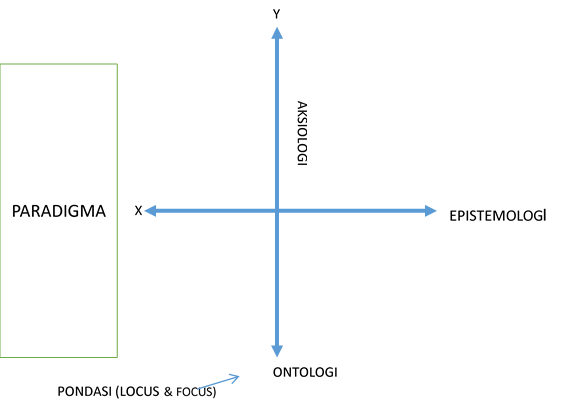

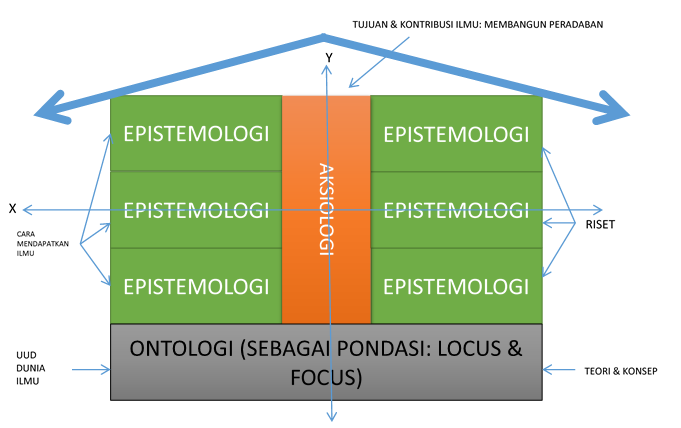

Ontologi sinonim dengan metafisika seperti dijelaskan di atas, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (real nature) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur dan prinsip-prinsip benda tersebut. (Ensiklopedia dalam Wikipedia). C. A. Van Peursen (dalam Jujun S.Suriasumantri, 1989) menggambarkan “ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata.” Batu atau unsur dasar tsb tidak pernah langsung di dapat di alam sekitar. Tetapi melalui riset (observasi) ilmiah dengan penggolongan dan pengelompokan data dengan petunjuk-petunjuk dari teori-teori yang relevan yang telah disusun, bahwa teori-teori yang berbeda meresap sampai dasar ilmu. Hidayat Nataatmaja (1993), menggambarkan dalam bahasanya sendiri mengenai struktur ilmu , bahwa ilmu memiliki struktur dan struktur ilmu itu berlapis-lapis. Lapis terdalam dalam dunia ilmu ia sebut (meminjam terminologi Thomas S.Kunn) istilah Paradigma, yang ia terjemahkan dalam dalam grafik berikut ini:

Skema 3

Grafik Hubungan Antara Landasan Filosofi Ilmu

Berdasarkan grafik di atas, dikembangkanlah pola struktur ilmu, sebagai berikut :

Skema 4

Ilustrasi Stuktur Ilmu

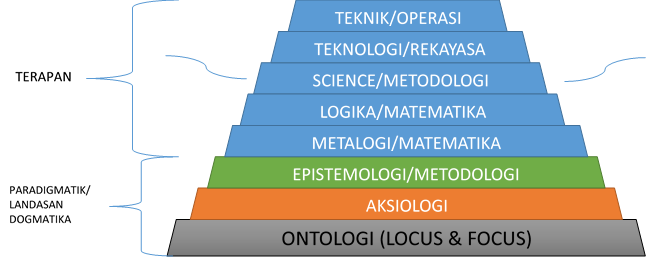

Dari struktur ilmu tersebut, maka terbangunlah susunan batu bata bangunan ilmu, sebagai berikut:

Skema 5

Lapisan-Lapisan Dlm Stuktur Ilmu

Ad.3. Hubungan antara obyek di atas dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) menjadi persoalan dasar dalam penjelasan positif-ilmiah. Penjelasan positif-ilmiah tersebut berada di ruang epistemologi ilmu.

B. Epistemologi Ilmu Pemerintahan

Landasan Epistemilogi (=Cara mendapatkan pengetahuan yang benar), yang mempertanyakan proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apakah kriterianya, cara apa yang membantu ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Persoalan ini menjadi pokok pembicaraan dalam metodologi.

Asumsi epistemologi dapat dilihat dari: positivism v.s. anti-positivism (postpositivisme), adalah:

- positivist epistemology melihat berdasarkan pendekatan rasional yg mendominasi ilmu pengetahuan yg alami.

- anti-positivist (postpositivisme) melihat dunia sosial hanya dapat dimengerti dari sudut pandang dari seseorang individu secara terlibat langsung di dalam aktifitas yang akan dipelajari. Anti-positivist=fenomenologis.

Oleh karena itu, persoalan metodologis adalah bagaimana cara menentukan metode yang tepat. Kadangkala seorang peneliti menghadapi kesalahan metodik, yaitu pada validity dan realibility.

- Cara mentukan metode yang tepat:

- Model-model cara bekerjanya, dengan cara terseleksi, tidak sebaliknya. Dimana, metode bagian dari metodologi;

- Bisa menjawab masalahnya (problemnya);

- Sebelum menentukan metodenya, harus tahu dulu masalahnya.

- Penguasaan epistmologis harus menguasai persoalan ontologisnya.

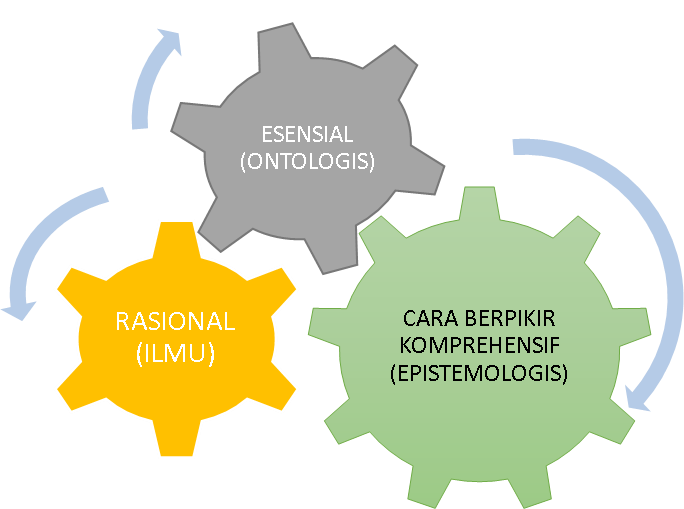

- Persoalan ontologis bisa diatasi dengan cara berpikir esensial (memilih pada problem/fokus pada masalah) jangan menambahkan hal-hal yang tidak penting (aksedensia), segera merambah hal-hal pokok (subject matter, atau substansinya), atau akar masalah atau inti masalah.

- Tentu tidak berpikir atau tidak sembarang cara-cara berpikir.

- Syarat cara berpikir substansi:

- Dengan cara menegakkan kerja rasio (rasional);

- Self interst (penuh perhatian)

- Kerja rasio (rasional) melalui tidak like and this like, bersifat objektif, selalu problem oriented (tidak tergoda adanya persimpangan-persimpangan pikiran, tetap pada jalur berpikir semula).

- Self interst (penuh perhatian) dengan cara kembangkan minat/spesialisasi.

Skema 6

Integrasi Esensial, Rasional dan Epistemologi

- Cara Berpikir Komprehensif:

- Memahami problem secara utuh;

- Interdisipliner

- Ragam metode

- Penguasaan cara kerja metode (aliran hermeunatik, induktif, deduktif, diskursus {teori kritik), dll)

- Menentukan ketepatan suatu metode

- Bisa mengukur masalah tsb dengan metode tsb.

Secara ciri khas ilmu pemerintahan, dapat ditarik epistimologi dalam gejala pemerintahan meliputi kekuasaan yang sah ( kewenangan ), menampung, menyelesaikan kepentingan orang banyak / masyarakat luas sekaligus dengan pembinaannya, pelayanan kepada masyarakat yang kesemuanya itu dilandasi juga secara operasionalnya (praktek) oleh berbagai pendekatan.

Luasnya dimensi kajian ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala-gejala berpemerintahan. Upaya-upaya pembuktian dan penggalian guna kemandirian ilmu pemerintahan melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin maupun interdisiplin ilmu terus dilakukan dan, ditopang oleh pengembangan metodologi ilmu pemerintahan.

C. Aksiologi Ilmu Pemerintahan

Landasan Aksiologi (=Nilai kegunaan/kontribusi ilmu), yang mempersoalkan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaedah-kaedah moral, bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan masal, bagaimana kaitan antara teknik procedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/professional.

Ontologi jika bicara tentang apa, maka selalu berhubungan dengan konsep, pengertian (definisi) yang memberikan batasan, agar jelas posisinya atau kedudukannya, yaitu dengan pemetaan masalah. Dimana posisi penelitian kita? Posisi ini menyangkut kontribusi penelitian. Jika tidak ada kontribusinya, berarti kita hanya meneliti yang diulang-ulang saja dari penelitian sebelumnya, risetnya hanya hiasan saja. Oleh karena itu, kita harus tahu perkembangan sosial politik untuk membuka perspektif.

Persoalan aksiologis bisa didekati dengan cara berpikir nomatif dan pragmatis.

Cara berpikir normatif mengacu pada 3 (tiga) macam persoalan aksiologis:

- Masalah benar dan salah, memunculkan ilmu logika;

- Masalah baik dan buruk, memunculkan ilmu etika (patut atau tdk patut, bermoral atau tidak bermoral);

- Masalah indah & jelek, memunculkan ilmu estetika.

Suatu ilmu secara normatif dikatakan “kotor” misalnya ilmu politik, karena orang yang berpikir tersebut, yaitu:

- “frame of thinkingnya tidak lengkap (dari segi ontologis + epistemologis + aksiologisnya) hanya sebagian saja. Tidak menganut filosofi yang utuh (ada bagian filsafat yang dilupakan, misalnya aksiologinya). Sains yang kehilangan aksiologisnya akan mendapatkan “dehumanisasi”,

- Cara pemahaman metode berpikirnya yang keliru.

Sedangkan cara berpikir pendekatan pragmatis, yaitu cara-cara berpikir penyelesaian, apa yang menjadi kecenderungan/trend-trend dalam masyarakat, tidak mempersoalkan substansinya (ontologisnya). Tidak menyentuh akar masalahnya. Maka itu, cara berpikir pragmatis disebut cara berpikir “populis”. Dimana, Pragmatis asal katanya pragman, berarti kegunaan/manfaat (problem solving). Untuk keluar dari sisi berpikir populis adalah harus berpikir esensial.

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan historis meliputi berbagai sejarah peristiwa/kejadian dimana pemerintah menerapkan (aplikasi) keadilan, menyelengarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi ham, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan moral masyarakat yang dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah (negara ).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apa yang diinginkan manusia selau mengikuti tiga kerangka:

- Ontologi, apanya

- Epistemologi, bagaimana

- Aksiologi, kemana: tujuan dan kontribusi

Skema 7

Hubungan antara Ontologi, Epistemologi & Aksiologi sebagai Suatu Sistem Berpikir

Pembahasan aspek filosofis di atas sebagai salah satu telaah normatif perlu dikombinasikan dengan aspek kelembagaan dalam hal ini adalah membangun Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dapat mewadahi pengembangan ilmu pemerintahan dari aspek filosofis ilmu pemerintahan.

Untuk itu, diperlukan penguatan (empowerment) kelembagaan program studi dengan strategi:

- membenahi struktur kelembagaannya;

- peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- perubahan kurikulum berbasis KKNI

- perbaikan metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM);

- peningkatan metode evaluasi dalam Proses Belajar Mengajar (PBM);

- peningkatan sarana dan prasarana;

- peningkatan sumber dana;

- membangun sistem yang efektif dan efisien melalui e-service dan e-edukatif;

- manajemen partisipatif dan transparan;

Kesemuanya itu merupakan strategi aplikasi penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(bersambung)…….